<目次>

1.「とびひ」とは?

2.とびひの原因と感染経路

3.とびひの症状と経過

4.とびひの診断

5.とびひの治療

6.とびひになってしまったら・・・

7.とびひ予防のポイント

8.とびひに関するよくある質問

9.当院でのとびひ治療について

10.とびひに関するポイントまとめ

とびひ(伝染性膿痂疹)|子どもに多い皮膚感染症

1.「とびひ」とは?

とびひは「伝染性膿痂疹(でんせんせいのうかしん)」という皮膚の細菌感染症です。「火事の火の粉が飛び火するように、あっという間に広がる」ことから「とびひ」と呼ばれています。

主に夏場に多く見られ、特に乳幼児や小学校低学年の子どもに頻発する疾患です。水ぶくれやジュクジュクした皮疹が特徴で、適切な治療により比較的短期間で治癒しますが、うつることがあるため早期の対応が重要です。

2.とびひの原因と感染経路

(1) とびひの原因

細菌感染が原因で起こる皮膚疾患です。健康な皮膚には感染しにくいのですが、小さな傷などがあると細菌が侵入し、発症します。

(2) 感染のきっかけになりやすいのは、こんな時です

・あせもや虫刺されを掻いたあと

・湿疹やアトピー性皮膚炎の掻き傷

・鼻をほじった際の細かい傷

・すり傷や切り傷

(3) 主な原因菌

●黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)

・とびひの約90%を占める最も多い原因菌

・水疱性膿痂疹(水ぶくれタイプ)を引き起こす

・表皮剥脱毒素を産生して水ぶくれを作る

●A群β溶血性レンサ球菌(Streptococcus pyogenes)

・痂皮性膿痂疹(かさぶたタイプ)を引き起こす

・より炎症が強く、発熱を伴うことが多い

・重症化すると急性糸球体腎炎などの合併症のリスクがある

実際の臨床では、複数の菌が同時に感染している「混合感染」も珍しくありません。

これらの菌は健康な人の鼻腔や皮膚にも常在していることがありますが、皮膚のバリア機能が正常であれば感染は起こりません。小さな傷や湿疹があると、そこから侵入して感染を起こします。とくに夏場は細菌が繁殖しやすいので、小さな皮膚トラブルでもとびひになる可能性が高くなります。

また、近年、健康な人であっても抗生剤に耐性がある(抗生剤が効かない)菌が増えています。通常の抗生剤だと無効なことがあるので、当院では検査をして菌を特定し、有効な抗生剤を使用するようにしております。

3.とびひの症状と経過

(1) 初期症状

・小さな水ぶくれができる

・水ぶくれは薄く、破れやすい

・中身は最初透明、徐々に膿状になる

(2) 進行すると・・・

・水ぶくれが破れてジュクジュクした状態になる

・周囲に赤みが広がる

・厚いかさぶたができることもある

・炎症が強い場合は発熱を伴うことがある

・体のあちこちに同じような病変ができる

(3) 好発部位

・顔(特に鼻周り、口周り)

・手足

・体幹部

・おむつ部分(乳幼児)

もともと湿疹などがある部位に、水ぶくれができたり赤みが増したりし、かゆみが強いのが特徴です。次第に水ぶくれが破れてじゅくじゅくしたり、かさぶたができたりし、同じような病変があちこちに増えてきます。体のどこにでもできますが、顔(とくに鼻や口のまわり)、腕、脚によく見られます。

4.とびひの診断

とびひは特徴的な皮疹から比較的診断しやすい疾患です。しかし、近年は耐性菌による発症が増加傾向にあるため、当院では必要に応じて細菌検査を実施しています。

細菌検査とは:患部を専用の綿棒で軽く擦り取るだけの簡単な検査です。痛みはほとんどありません。検査により原因菌を特定し、効果的な治療薬を選択することができます。

.jpg)

とびひ(経過)

5.とびひの治療

軽症な場合は塗り薬のみで良くなることもありますが、通常は細菌感染を抑えるため、抗生物質の飲み薬を使います。また、かゆみが強く、掻いている場合は、かゆみを抑えるために抗アレルギー薬をお出しすることもあります。

また、皮膚症状がある部位に関しては、石けんを使用してしっかり洗浄し、細菌を洗い流すことが大切です。しっかりと洗えば、それだけで細菌を減らすことができます。その上で、抗生物質の塗り薬を塗ってガーゼなどで保護していただきます。また、もともと湿疹や虫刺されがあった場合は、ステロイドなどの塗り薬を併用し、もともとあった病変も同時に治療することで、治りが早くなります。

掻き壊してさらに病変を広げたり、他の人にうつすのを避けるため、通気性のいい絆創膏やガーゼ、長袖長ズボンなどで病変部を覆うようにしましょう。

6.とびひになってしまったら・・・

症状が悪化したり、周りの人にうつさないように、以下のようなことに気をつけましょう。

(1) 家庭での対策

・毎日入浴し、石鹸でやさしく、丁寧に洗う。湯船につかるのは避けたほうがよいでしょう。

・患部は最後に洗う。

・タオルは共有しない。

・手をこまめに洗う(患部を触った手で他の部位を触り、うつしてしまうことが多いためです)。

・爪は短く切る。

・衣類やタオルは毎日洗う。

・兄弟姉妹との入浴は避ける。

(2) 学校・園生活での対策

<出席停止の基準>

・病変部を適切に覆えない場合

・発熱がある場合

・治療を開始していない場合

<登校・登園可能な条件>

・適切な治療を受けている

・病変部をガーゼなどで覆える

・発熱がない

・新しい病変が出現していない

7.とびひ予防のポイント

暑い季節は湿度と気温が高く、細菌が繁殖しやすい環境となります。汗をかいた後は速やかに洗い流すか清拭し、入浴時には石鹸を使用してしっかりと洗浄することが重要です。

特に、あせもや虫刺され、外傷などがある箇所は、細菌の侵入口となりやすいため、より丁寧な洗浄を心がけてください。

あせもやアトピー性皮膚炎などの湿疹、虫刺されや小さな傷といった皮膚のトラブルを見つけたら、そのまま放置せずに適切な治療を受けることが、とびひの発症を防ぐ最も効果的な方法です。

(1) 日常的な予防

・体を丁寧に洗って、清潔に保つ

・あせもや湿疹の適切な治療を受ける

・虫刺されを掻かないように注意

・傷の適切な処置

(2) 夏場の注意点

・汗をかいたらこまめにシャワーや着替え

・エアコンで室温調整

・虫除け対策

8.とびひに関するよくある質問

Q. とびひはどのくらいで治りますか?

適切な治療により、通常1〜2週間で改善します。早期治療が重要です。耐性菌の場合、長引くこともあります。

Q. 兄弟にうつりますか?

はい、感染力が強いため注意が必要です。タオルの共用を避け、入浴は患者さんを最後にしてください。

Q. プールに入れますか?

病変部が完全に治癒するまではプールは控えてください。他の子どもへの感染リスクがあります。

Q. 薬はいつまで使用しますか?

医師の指示に従い、症状が改善しても処方期間は継続してください。中断すると再発のリスクがあります。

Q. 大人にもうつりますか?

大人への感染は稀ですが、免疫力が低下している場合や外傷がある場合は注意が必要です。

Q. 学校や幼稚園・保育園は行ってもいいの?

日本皮膚科学会や、日本小児皮膚科学会などが統一見解を出しています。港区の小学校でも全国統一の基準に従っているため、医師の判断と適切な対応により登校は可能です。

<登校の条件>

医師の診察を受けて適切な治療を行い、病変部をガーゼや包帯でしっかりと覆って露出していなければ、登校可能です。

ただし、以下の場合は出席停止が必要です

・病変が多発している

・広範囲に病変がある

・適切に覆えない状態

・発熱がある場合

登校は可能ですが、プールなど、感染リスクの高いスポーツ、習い事などはお休みするのが望ましいでしょう。

学校や園により、規定が異なることもありますので、発症してしまったら学校・園にご連絡、ご確認をお願いします。

港区の認可保育園では、医師が軽快したと判断したら、以下の書類を保護者の方が記載して提出することになっています。園でもらえますので、聞いてみて下さいね。

.png)

とびひ(登園届)

9.当院でのとびひ治療について

当院では、とびひの早期診断と適切な治療を心がけております。お子様の症状に応じて、外用薬と内服薬を組み合わせた治療を行います。

また、ご家庭での正しいケア方法や感染予防について、分かりやすくご説明いたします。保育園や学校への診断書の発行も承っております。

とびひは適切な治療により確実に治る疾患です。気になる症状がございましたら、躊躇せずにご相談ください。早期治療が、お子様の早い回復と周囲への感染拡大防止につながります。

10.とびひに関するポイントまとめ

💡湿疹や虫刺され、傷などの皮膚トラブルは、早めに治しましょう。

💡皮膚トラブルのあるところはしっかり洗ってとびひを予防しましょう。

💡とびひになってしまったら、広がる前に早めに皮膚科を受診し適切な治療をしましょう。登校・登園は条件を満たせば可能です。

💡とびひの病変部はしっかり洗って、原因菌を減らしましょう。

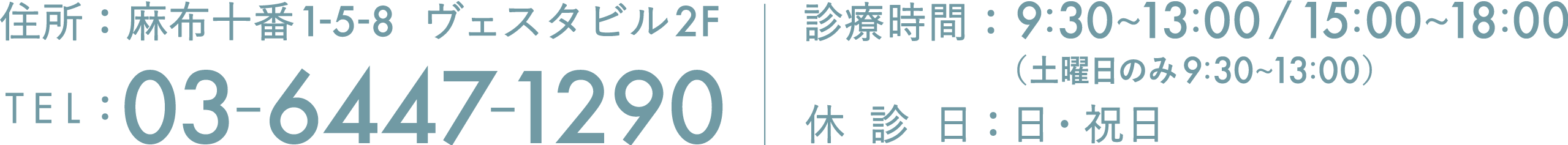

港区麻布十番のあおば皮フ科クリニックのご予約はこちらから